構想別カテゴリ

分類別カテゴリ

お問い合わせ

一般財団法人

国づくり人づくり財団

【総本部】

730-0016

広島市中区幟町5-1

広喜ビル4F

地図はこちら

【東日本本部】

100-0014

東京都千代田区

永田町2-9-8-602

地図はこちら

(フリーダイヤル)

0120-229-321

Email info@kunidukuri-hitodukuri.jp

個人情報について

文化づくりコラム

祭壇

安定したくらしの中でも、いのちあるものが死ぬ、

形あるものが壊れる、この何か分からないエネルギーに対して

=畏れ←祈りになる

=見える形で土偶を作る

=土偶はいのちを産み出す母体の形

=畏れを治める方法

=集落の特別な場所に亡くなった人の命(骨ではなく魂)と生前使っていた道具を埋葬

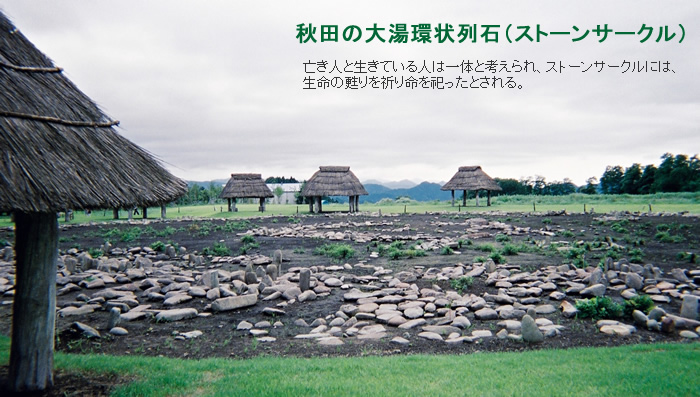

=亡くなった者と生きている者とが地上でつながっていることを示す場

=いのちは必ず地上に再来する

=そのために祭りを行う

祭り

=いのち(魂)への祭り

=祈りだった

=豊作を祈る

=豊作に感謝し来年も豊作であるように祈る

※穀物の穂を収納する「ホクラ」=「祠(ホコラ)」には精霊や神々が宿っているとして祀った(これが後に神社になった)

=皆が一体となりいのちを燃やす場

=畏れのイメージを消し新しいいのちを得る場

=いのちの輪廻

・自然崇拝

・精霊崇拝

・祖先崇拝

が自然発生し精神的土壌を形成

三内丸山遺跡は1500年の定住跡

北黄金貝塚(北海道伊達市)の水場は2000年間使われていた

| 集落… | 住居・墓・倉庫・櫓・宿泊施設。共同作業所、高床式倉庫・土器製造所、燻製食品加工所、食料貯蔵庫・飲料用の水場・下水用水場・ゴミ捨て場(貝塚)・粘土採掘穴などの計画的な配置 |

飲用の水場と、下水用の水場がすでにあった

四季と共に成長する木にも、人間と同じ命が宿る。その命をいただき、人は道具を作る。人間と同じ命が、自分たちの為に道具として生き、そしていずれ壊れて死んでいく。

水の祭祀場では、使われなくなった道具の供養がなされている。

それは、道具の命を土に返し、新たに甦る=生命の循環への祈りだった。

1500種もの食の豊かさ

貝塚などの発掘で、1500種もの動植物を食べている、世界一のグルメ。

●貝270種 ●魚200種 ●ほ乳類20種 ●鳥80種 ●海草90種 など

グルメの証拠に、虫歯も多い。

また、味覚も6味、7味が認識できる。中国料理5味 西洋料理4味とされ、昆布などの「旨味」、お茶などの「渋味」は日本人ならでは。味の豊かさも、縄文が原点という訳だ。

日本近海の容積は全海洋のわずか0.9%にすぎないが、

全海洋生物種数のうち全体の14.6%にあたる約23万種が出現する。

海洋生物は世界一多種。

現在の日本地図と同じ範囲で交流があった

新潟糸魚川周辺のヒスイ、秋田のアスファルト、岩手久慈の琥珀、北海道の黒曜石などが出土。各地で交易をして持ち帰り加工していた。

また、奄美や沖縄諸島で取れたイモガイも東日本で見つかっていることから、航海技術も想像を遙かに超えている。

また、土器・石器・土偶を周辺の村に配給していた。