構想別カテゴリ

分類別カテゴリ

お問い合わせ

一般財団法人

国づくり人づくり財団

【総本部】

730-0016

広島市中区幟町5-1

広喜ビル4F

地図はこちら

【東日本本部】

100-0014

東京都千代田区

永田町2-9-8-602

地図はこちら

(フリーダイヤル)

0120-229-321

Email info@kunidukuri-hitodukuri.jp

個人情報について

文化づくりコラム

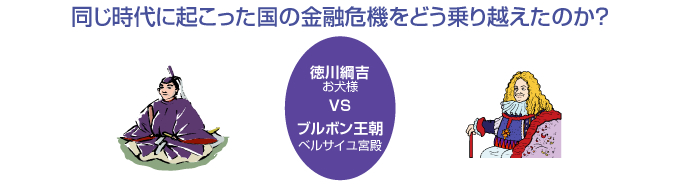

ここで少し欧米との比較をしてみよう。江戸時代(16~17世紀)と言えば、イギリス・フランス・オランダなど欧州が大国として君臨していた頃だ。フランスのベルサイユ宮殿が完成し、華やかさが最高潮に達したのもこの頃だ。ところが、江戸と欧米では雲泥の差がある。それをいくつか比べてみた。

あなたが知っているドラマなどのイメージをはずして、少しでも当時の江戸の街を想像してみていただきたい。現代の日本人が無意識的に求めている、豊かで活気ある社会が見えてくるはずである。

ヨーロッパは、平坦な場所に幾何学的な都市計画を理想とした。

自然との共生が伝統の日本では、江戸の街は武蔵野台地や段丘・河川・湿地などの地形をうまく利用して、自然と共生する街づくりが行われた。宗教空間も伝統に従った場所に配置された。

ヨーロッパは貴族社会で、庶民との階級は明確に分かれていた。

奴隷制度に貧富の差もあり、人種差別も存在。魔女狩りなど、言われなき弾圧もあった。

江戸では士農工商の身分はあったが、ヨーロッパのような階級社会はなかった。

江戸の末期の頃にはお金を出して身分を買う人もいた。祖父が農民だった勝海舟も身分を変えた一人。

広大な神社造営・臣下へのばらまき

生類憐れみの令(お犬様10万頭を養う)

歳入60~70万両、歳出140万両で破綻寸前となった

ベルサイユ宮殿(1682年完成)連日連夜の社交会と一連の戦争事業により巨額の債務を作る

歳入1.45億リーブル 国債残高30億リーブル

倹約で収支を切り詰め、緊縮財政と金融引き締めにより、インフレを抑制。その後、徳川吉宗の享保の改革で、米の価格が下落し、デフレの弊害が出てきたので、1736年に量的金融緩和によるリフレ政策が採られ、貨幣供給量が増加。物価も上昇に転じた。

1758年には、財政は最高の黒字額を記録。

江戸幕府は、金融政策により戦争をすることなく、財政再建も同時に行いながら、デフレからの脱却に成功。

フランス国債の買い占め政策、フランスの植民地での金鉱開発のPRで株価操作。

国債残高は半減し金利は低下、インフレは沈静化したが、バブルが発生。その後、金鉱開発がでたらめであると暴露され混乱。打開策として、公共事業=戦争を始める。

ポーランド王位継承戦争(1733~35)オーストリア王位継承戦争(1740~48)

7年戦争(1756~63)はリフレ効果はあったが、財政逼迫を再燃させた。

その後江戸幕府は、インフレ時には、倹約や増税などのディスインフレ政策。デフレ時には、貨幣の改鋳によるリフレ政策を採ることを繰り返して、マネーサプライを適切にコントロールし、幕末にインフレの抑制に失敗したものの、200年以上にわたって、平和で安定した社会を実現した。

結果、庶民を犠牲にする政策により、民衆が怒り、ごく少数しかいなかった貴族を全員殺せ!と民衆が怒った。それがフランス革命に発展。

フランス王国は崩壊し、ルイ16世と王妃マリーアントワネットがギロチンで処刑。フランス第一共和政が宣言された。