構想別カテゴリ

分類別カテゴリ

お問い合わせ

一般財団法人

国づくり人づくり財団

【総本部】

730-0016

広島市中区幟町5-1

広喜ビル4F

地図はこちら

【東日本本部】

100-0014

東京都千代田区

永田町2-9-8-602

地図はこちら

(フリーダイヤル)

0120-229-321

Email info@kunidukuri-hitodukuri.jp

個人情報について

夢・地球交響博

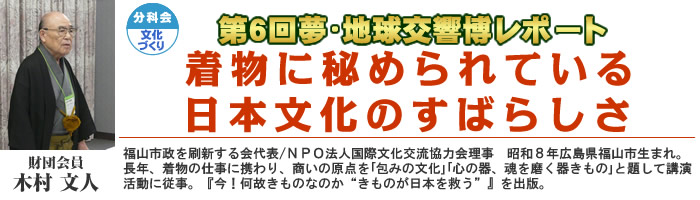

備後絣の生産地で育ち、「衣食足りて礼節を知る」と総合繊維卸問屋に入社。

呉服部で「きもの」そのモノが持つ役割を知り、着物の継承と地域社会の活性化に尽力されています。

考古学者の故樋口清之先生は、「自然の全てに霊を感じとる日本人の心が、世界に類を見ない独自の装いをつくった」と言われ、染織作家で人間国宝の志村ふくみさんは「食物にひそんでいる命をいただいて…」と言われる。日本人は、お米、ご飯、お酒、お魚と、食卓に並んでいるものにも敬語を使います。

また「蚕」は天からいただいた虫と書き、包丁供養や針供養も、お世話になった物に感謝する。これが、日本人の自然崇拝から得た素晴らしい感性です。

フランスの作家オリビエ・ジェルマントーマ氏は「日本の精神文化が世界を変える」と言い、あるカナダ人留学生は「日本には敬語があるのが羨ましい」と言って帰国しました。

「襟を正す」とは「けじめ」を重んじてきた日本人の心の表し方です。

私が子供の頃、母親は入・卒業式には紋付で行きました。それは先生に対する敬意を表していたのです。また、家に帰ると履物をぬぎそろえて、外と内との「けじめ」をつける。日本人はその時々のけじめを、自然に身に着けてきたのです。

着物は、「心の器」「包みの文化」です。「魂を磨く器」「大切な自分をつつむ器」。人も物も大切にする精神を育んでくれます。

着物は、「心の器」「包みの文化」です。「魂を磨く器」「大切な自分をつつむ器」。人も物も大切にする精神を育んでくれます。結婚式では親族は黒留袖を着ますが、黒はどんな服装の方が隣にきても相手を引き立たせます。また、帯は人が見る背中にあります。すべては周囲に対する気配り、思いやりです。先人はそういうことをきちんと考えてきた。これが日本人です。

「心の乱れは服装を乱し、服装の乱れは国を乱す」と言うように、以前、男性のような言葉使いの振り袖姿の若い女性を見かけましたが、私はその晴れ着が汚く見えました。

着物は着たら美しいというだけではなく、着物がもつ着物の「命」根っこの部分を知ってほしいのです。

着物は和服とも言い「和」のです。木原理事長の「人類の進むべき道」に「地球上のすべての生き物は、大宇宙の生命の同じ親から生まれた大きな家族」とあります。子供は親の大切な宝物です。それはまた、社会共通の宝物ではないでしょうか。

社会問題化している少年少女の非行を救えるのは、教育や政治だけでなく、家族が平和の原点であり、着物はその立役者だと思っています。

「おのが身をかえりみずして人のため、尽くすぞ人の務めなりけり」これこそが日本の着物の原点と思い、これからも着物の命を伝えていく所存です。